Stromkosten sparen durch eigenen Solarstrom und den nicht genutzten Rest einspeisen – wer sich jetzt für Photovoltaik entscheidet, erhält im Februar 2026 noch die Förderung von 7,79 Cent pro Kilowattstunde bei Anlagen mit weniger als 10 kWp – 20 Jahre lang garantiert.

Inhaltsverzeichnis

Das Wichtigste zum Energieausweis bei Wohngebäuden in Kürze

- Pflicht bei Verkauf, Vermietung oder Verpachtung: Der Energieausweis ist gesetzlich vorgeschrieben, sobald eine Immobilie vermarktet wird. Angaben daraus müssen schon in der Anzeige erscheinen.

- Zwei Varianten – Verbrauchs- und Bedarfsausweis: Der Verbrauchsausweis basiert auf realem Energieverbrauch, der Bedarfsausweis auf baulichen und technischen Daten – Letzterer ist genauer und oft verpflichtend.

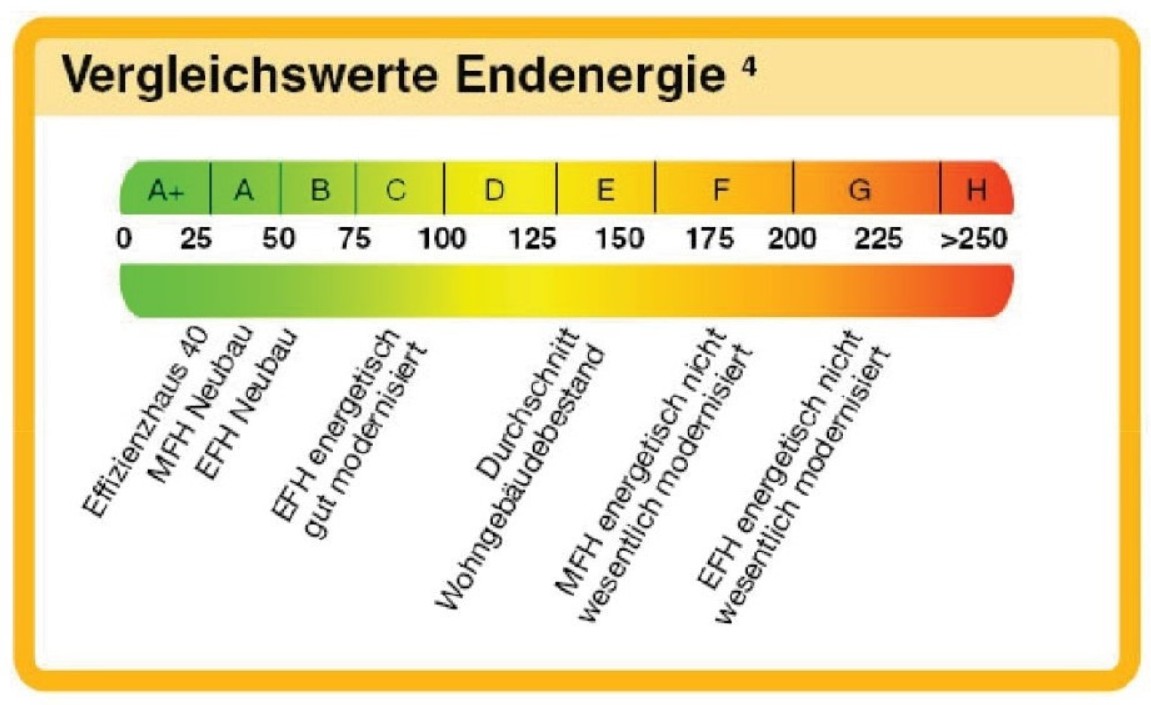

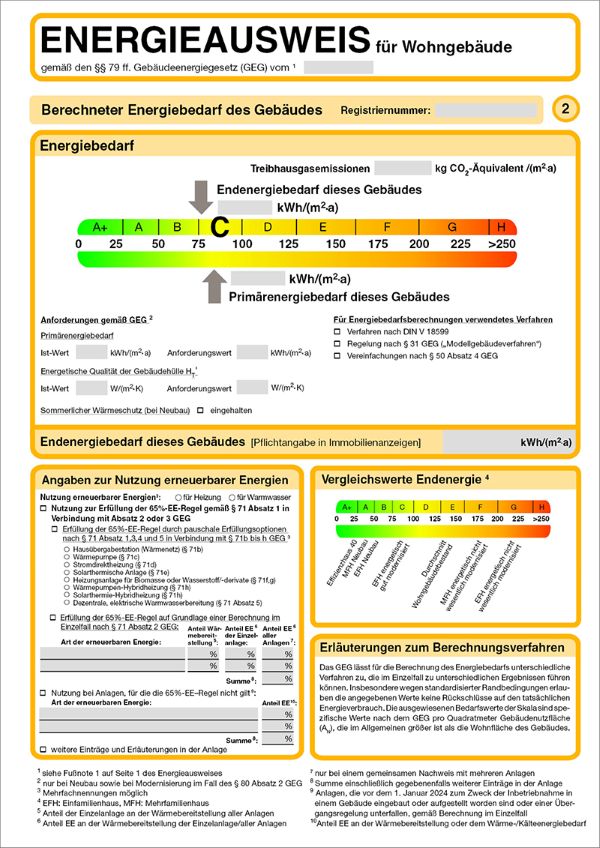

- Effizienzklassen & Kennzahlen: Der Ausweis zeigt anhand einer Farbskala (A+ bis H), wie energieeffizient ein Gebäude ist. Zusätzlich werden CO₂-Emissionen, Heizsysteme und der Primärenergiebedarf angegeben.

- Ausstellung nur durch Fachleute: Nur qualifizierte Architekten, Ingenieure oder zertifizierte Energieberater dürfen einen gültigen Energieausweis ausstellen – inklusive offizieller Registriernummer.

- Energieberatung als Ergänzung: Eine BAFA-geförderte Vor-Ort-Beratung liefert ein Sanierungskonzept und kann bei Bedarf mit einem Energieausweis kombiniert werden – ideal zur Vorbereitung energetischer Modernisierungen.

- Kosten & Kontrolle: Ein Verbrauchsausweis kostet ca. 50–100 €, ein Bedarfsausweis 300–500 €. Bauämter prüfen stichprobenartig. Bei fehlenden oder fehlerhaften Ausweisen drohen Bußgelder bis 10.000 €.

- Nutzen für Eigentümer & Interessenten: Der Energieausweis schafft Transparenz, hilft Energiekosten einzuschätzen und zeigt Optimierungspotenzial auf – ein wichtiges Werkzeug für nachhaltige Immobilienentscheidungen.

Was ist ein Energieausweis für Wohngebäude?

Was ist ein Energieausweis? Der Energieausweis ist ein standardisiertes Dokument, das den energetischen Zustand eines Gebäudes bewertet. Er zeigt auf, wie effizient ein Haus mit Energie umgeht – ähnlich wie ein Energielabel auf Haushaltsgeräten. Die darin enthaltenen Daten geben Hinweise auf die zu erwartenden Heizkosten und ermöglichen einen Vergleich verschiedener Immobilien hinsichtlich ihrer Energieeffizienz. Ausgestellt wird der Energieausweis durch qualifizierte Fachleute, beispielsweise Ingenieure, Architekten oder speziell geschulte Energieberater. Er ist in der Regel zehn Jahre gültig und muss bestimmte Pflichtangaben enthalten – darunter Baujahr, Heizungsart, Energiekennwerte und die Energieeffizienzklasse.

Wann ist ein Energieausweis Pflicht?

Sobald ein Wohngebäude verkauft, vermietet oder verpachtet werden soll, ist der Energieausweis verpflichtend. Bereits in Immobilienanzeigen müssen zentrale Angaben daraus enthalten sein – zum Beispiel der Endenergiebedarf oder Verbrauchswert sowie die Effizienzklasse. Spätestens bei der Besichtigung müssen Interessenten das Dokument einsehen können. Die Grundlage dafür bildet das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das die frühere Energieeinsparverordnung (EnEV) ersetzt hat.

Verbrauchs- oder Bedarfsausweis – wo liegt der Unterschied?

Es gibt zwei Arten von Energieausweisen: den verbrauchsorientierten und den bedarfsorientierten:

- Der Verbrauchsausweis basiert auf dem tatsächlichen Energieverbrauch der letzten drei Jahre. Heizkostenabrechnungen bilden hier die Grundlage. Diese Variante ist günstiger, aber weniger aussagekräftig – denn das individuelle Heizverhalten der früheren Bewohner beeinflusst das Ergebnis stark.

- Der Bedarfsausweis hingegen berücksichtigt bauliche und technische Faktoren wie Baujahr, Dämmung, Heiztechnik und Gebäudetyp. Er ist genauer, da er den theoretischen Energiebedarf unabhängig vom Nutzerverhalten bewertet – und ist deshalb für Neubauten oder unsanierte Altbauten meist verpflichtend. Beide Ausweisarten führen zur Einteilung in Effizienzklassen und geben Aufschluss über mögliche Modernisierungen.

Beide Ausweisarten führen zur Einteilung in Effizienzklassen und geben Aufschluss über mögliche Modernisierungen.

So lesen Sie den Energieausweis richtig

Der Energieausweis wirkt auf den ersten Blick technisch – ist aber übersichtlich aufgebaut. Im oberen Bereich finden sich die Kerndaten zum Gebäude, zur Nutzfläche und zur Energieversorgung. Besonders ins Auge fällt die farbige Skala, die an eine Ampel erinnert: Grün steht für geringe Verbräuche, Rot für hohen Energiebedarf. Zusätzlich wird eine Effizienzklasse von A+ (sehr gut) bis H (sehr schlecht) vergeben.

Weitere wichtige Kennzahlen im Energieausweis sind der Endenergiebedarf und der Primärenergiekennwert. Letzterer berücksichtigt nicht nur den Verbrauch im Gebäude, sondern auch den Aufwand zur Bereitstellung der Energie – und ist damit relevant für die Umweltbilanz.

Seit 2020 enthält der Energieausweis verpflichtende Angaben zu den CO2-Emissionen des Gebäudes. Diese spiegeln wider, wie sehr das Gebäude durch seinen Energieverbrauch zum Klimawandel beiträgt. Ebenso wird ausgewiesen, ob und in welchem Umfang erneuerbare Energien wie Solarstrom oder Biomasse eingesetzt werden – ein Pluspunkt bei der Nachhaltigkeit. Im Jahr 2024 wurden die Energieausweise nochmals an das Gebäudeenergiegesetz angepasst.

Welche Informationen liefert der Energieausweis noch?

Neben den grundlegenden Daten enthält der Energieausweis auch Empfehlungen für energetische Verbesserungen. Das können Hinweise auf sinnvoll nachrüstbare Dämmungen, den Austausch der Heizung oder den Einbau moderner Fenster sein. Diese Vorschläge sind nicht verpflichtend, aber sie können helfen, langfristig Energie und Kosten zu sparen. Wer einen Energieausweis nutzt, sollte ihn also nicht nur als Pflichtdokument betrachten, sondern als Orientierungshilfe auf dem Weg zu einem energieeffizienteren Zuhause.

Was der Energieausweis nicht leisten kann

Trotz seiner vielen Informationen liefert der Energieausweis kein vollständiges Bild der tatsächlichen Energiekosten. Gerade bei Verbrauchsausweisen können individuelle Faktoren wie Nutzerverhalten, Leerstand oder besondere Gebäudeteile – etwa schlecht gedämmte Dachgeschosse – das Ergebnis verzerren.

Daher gilt: Der Energieausweis ist ein nützliches Werkzeug, aber er ersetzt nicht die persönliche Einschätzung vor Ort. Besichtigungen und Nachfragen beim Eigentümer oder Makler bleiben unerlässlich, wenn man eine realistische Vorstellung vom Energieverbrauch erhalten möchte.

Warum ist der Energieausweis wichtig?

Der Energieausweis schafft Transparenz bei Kauf, Verkauf und Vermietung von Wohnimmobilien. Er hilft, energetische Schwächen frühzeitig zu erkennen, und gibt Hinweise auf mögliche Einsparpotenziale. Gleichzeitig ist er ein Signal für Nachhaltigkeit: Immobilien mit guter Energiebilanz sind nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch klimafreundlicher.

Jetzt Angebote vergleichen und Fördermöglichkeiten entdecken

Wie lautet die Postleitzahl Ihres Solar-Standorts?

Wo bekommt man den Energieausweis und wer darf einen Energieausweis ausstellen?

Ein Energieausweis kann entweder über den Energieversorger für einen Verbrauchsausweis oder über einen zertifizierten Experten für einen Bedarfsausweis beantragt werden. Der Energieausweis darf nur von Personen mit spezieller Qualifikation ausgestellt werden. Dazu zählen Architekten, Bauingenieure, Handwerksmeister mit Zusatzqualifikation sowie zertifizierte Energieberater. Wichtig ist: Die Aussteller müssen zur Ausstellung nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) berechtigt sein.

Zudem müssen sie vor der Erstellung eine offizielle Registriernummer beim Deutschen Institut für Bautechnik beantragen. Diese Nummer wird auf dem Energieausweis vermerkt und dient Behörden zur stichprobenartigen Kontrolle. Achten Sie bei der Auswahl des Ausstellers daher unbedingt auf die Gültigkeit und Vollständigkeit des Dokuments.

Wo finde ich einen geeigneten Aussteller für einen Energieausweis?

Einen Energieausweis bekommen Sie über mehrere Wege. Viele Eigentümer wenden sich an:

- Lokale Energieberater – oft über Verbraucherzentralen oder Handwerkskammern auffindbar.

- Architekten oder Bauingenieure, die mit dem Gebäude vertraut sind.

- Online-Dienstleister, die Ausweise auf Basis digitaler Angaben erstellen – hier ist jedoch auf Seriosität und Qualifikation zu achten.

- Hausverwaltungen oder Maklerbüros, die häufig mit festen Partnern zusammenarbeiten.

Welche Unterlagen werden für den Energieausweis benötigt?

Unabhängig davon, wo Sie den Energieausweis beantragen, benötigen Sie verschiedene Gebäudeunterlagen. Dazu zählen:

- Baujahr und Adresse des Gebäudes

- Informationen zur Heiztechnik und Dämmung

- Wohn- oder Nutzfläche

- Im Fall eines Verbrauchsausweises: Heizkostenabrechnungen der letzten drei Jahre

Je nach Zustand und Datenlage empfiehlt sich entweder ein Verbrauchsausweis oder ein Bedarfsausweis. Der Aussteller prüft im Vorfeld, welche Variante zulässig und sinnvoll ist.

Expertentipp

Auf der Website der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder bei Ihrer örtlichen Verbraucherzentrale finden Sie Verzeichnisse mit zugelassenen Fachleuten für die Ausstellung von Energieausweisen.

Förderung der Energieberatung und der energetischen Sanierung

Wie funktioniert die BAFA-geförderte Energieberatung für Wohngebäude – und wann lohnt sie sich?

Eine durch das BAFA geförderte Energieberatung bietet Hausbesitzern die Möglichkeit, den energetischen Zustand ihrer Immobilie fachgerecht einschätzen zu lassen. Im Rahmen der sogenannten Vor-Ort-Beratung analysiert ein zugelassener Energieberater die Bausubstanz sowie die bestehende Heiz- und Anlagentechnik. Ziel ist es, ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen, das auf die Gegebenheiten und Anforderungen des Hauses abgestimmt ist.

Für Energieberatungen bei Wohngebäuden übernimmt das BAFA die Hälfte der anrechenbaren Beratungskosten. Die Förderung ist auf höchstens 650 Euro bei Ein- und Zweifamilienhäusern sowie auf maximal 850 Euro bei Wohngebäuden mit drei oder mehr Einheiten begrenzt.

Besonders empfehlenswert ist der sogenannte individuelle Sanierungsfahrplan (iSFP), der konkrete Schritte aufzeigt, um die Immobilie schrittweise oder vollständig energetisch zu modernisieren. Im Zuge der Energieberatung kann auf Wunsch auch ein Energieausweis ausgestellt werden – dies sollte jedoch im Vorfeld ausdrücklich vereinbart werden, da nicht jeder Energieberater automatisch auch zur Ausstellung von Energieausweisen berechtigt ist.

Welche Anforderungen an die Energieberatung gibt es?

Für eine BAFA-geförderte Energieberatung darf ausschließlich ein bei der Bundesbehörde gelisteter Energieberater beauftragt werden. Diese Experten sind über die offizielle Energieeffizienz-Expertenliste auffindbar und häufig zugleich sachkundig für die Erstellung von KfW-Fördernachweisen.

Anforderungen an eine förderfähige Energieberatung:

- Fachliche Qualifikation des Energieberaters erforderlich

- Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung

- Verpflichtung zu produkt- und anbieterunabhängiger

Beratung Für kleinere Modernisierungsvorhaben:

- Energieberatung über die Verbraucherzentrale empfehlenswert

- Beratung zu Maßnahmen wie Heizungsmodernisierung oder Wärmedämmung

- Keine Ausstellung von Energieausweisen oder Förderanträgen möglich

Nutzen der Energieberatung:

- Fundierte Einschätzung des energetischen Zustands eines Wohngebäudes

- Grundlage für gezielte energetische Sanierungen

- Hilfestellung bei der Nutzung staatlicher Fördermittel

- Beitrag zur langfristigen Senkung der Energiekosten

KfW-Förderung: Kredite und Tilgungszuschüsse abhängig vom Effizienzhaus-Standard

Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) bietet die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zinsgünstige Darlehen mit attraktiven Tilgungszuschüssen an. Die Förderhöhe richtet sich nach dem erreichten Effizienzhaus-Standard. Wer ein Gebäude so saniert, dass es etwa dem Standard eines Effizienzhaus 40 oder Effizienzhaus 55 entspricht, kann mit erheblichen Zuschüssen rechnen – insbesondere, wenn zusätzlich die EE-Klasse (Erneuerbare-Energien-Klasse) oder NH-Klasse (Nachhaltigkeits-Klasse) erfüllt wird. Für besonders ineffiziente Gebäude, sogenannte Worst Performing Buildings (WPB), gibt es einen zusätzlichen Bonus auf die Tilgungshilfe.

Ein hoher Effizienzhaus-Standard wird nicht nur finanziell belohnt, sondern wirkt sich auch positiv auf den Energieausweis der Immobilie aus. Dieser dokumentiert die erreichten energetischen Verbesserungen und wird zunehmend als vertrauensbildendes Instrument am Markt wahrgenommen.

BAFA-Förderung für gezielte Einzelmaßnahmen

Ergänzend zur umfassenden Sanierung fördert das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) einzelne energetische Maßnahmen, die auf die Verbesserung der Energieeffizienz von Bestandsgebäuden abzielen. Dazu zählen etwa die Dämmung der Gebäudehülle, der Austausch von Fenstern und Türen oder die Optimierung der Anlagentechnik. Auch hier ist der Energieausweis von zentraler Bedeutung, da er als Nachweis für die erreichten Effizienzverbesserungen dient.

Der Basisfördersatz liegt bei 15 % der förderfähigen Kosten. Bei Umsetzung im Rahmen eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) erhöht sich der Satz auf 20 %. Die maximale Förderung beträgt 30.000 Euro, mit iSFP sogar bis zu 60.000 Euro pro Wohneinheit. Die Einbindung eines qualifizierten Energieeffizienz-Experten ist dabei verpflichtend – nicht nur für die Förderfähigkeit, sondern auch zur Ausstellung eines belastbaren Energieausweises.

Energieeffizienz steigert den Immobilienwert

Durch die Förderung einzelner oder umfassender Maßnahmen wird die Energieeffizienz spürbar verbessert – ein Aspekt, der über die reine Betriebskostensenkung hinausgeht. Ein optimierter Energieausweis dokumentiert diese Fortschritte transparent und verständlich für Kaufinteressenten oder Mieter. Gleichzeitig profitieren Eigentümer von attraktiven Fördermitteln, die energetische Investitionen wirtschaftlich sinnvoll machen. Wer heute investiert, erhöht nicht nur die Wohnqualität und senkt den Energieverbrauch, sondern schafft auch nachhaltige Werte für die Zukunft. Ein aktueller, positiver Energieausweis ist damit weit mehr als ein Pflichtdokument – er ist ein zentraler Schlüssel zur finanziellen und ökologischen Optimierung von Immobilien.

Welche Kosten entstehen bei der Ausstellung eines Energieausweises?

Die Kosten für einen Energieausweis variieren je nach Art (Bedarfs- oder Verbrauchsausweis), Gebäudegröße und Aufwand der Datenerhebung. Ein Verbrauchsausweis für ein Einfamilienhaus ist oft bereits ab 50 bis 100 Euro erhältlich. Ein Bedarfsausweis kann dagegen zwischen 300 und 500 Euro kosten – bei komplexeren Gebäuden auch mehr. Online-Angebote sind häufig günstiger, aber nicht immer rechtssicher. Achten Sie auf Anbieter mit gültiger Zulassung und klaren Leistungsbeschreibungen.

Welche Behörde kontrolliert die Energieausweise?

Zuständig für die Kontrolle der Energieausweise sind die unteren Bauaufsichtsbehörden oder Bauordnungsämter der jeweiligen Städte, Kreise oder Kommunen. Sie prüfen stichprobenartig, ob ein gültiger Ausweis vorliegt und die Angaben korrekt sind. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 10.000 Euro. Wenn Sie unsicher sind, hilft die Behörde auch bei Fragen zur Ausstellung oder zur Wahl der richtigen Variante.

Fazit: Energieausweis verstehen, Energieberatung nutzen, Kosten senken

Der Energieausweis ist ein zentrales Instrument zur Bewertung der energetischen Qualität von Wohngebäuden und bietet Käufern, Mietern und Eigentümern wichtige Orientierung. Er informiert über Energieeffizienzklassen, potenzielle Heizkosten und Modernisierungsmöglichkeiten.

Pflicht ist er bei Verkauf, Vermietung oder Verpachtung – und muss durch qualifizierte Fachleute erstellt werden. Je nach Datengrundlage wird zwischen Verbrauchs- und Bedarfsausweis unterschieden. Ergänzend empfiehlt sich eine BAFA-geförderte Energieberatung: Sie liefert fundierte Analysen und individuelle Sanierungskonzepte, insbesondere mit dem iSFP. Für kleinere Maßnahmen bietet auch die Verbraucherzentrale praxisnahe Unterstützung.

Wichtig ist: Der Energieausweis ersetzt keine Besichtigung, bietet jedoch klare Vorteile in puncto Transparenz, Werterhalt und Nachhaltigkeit. Wer einen rechtssicheren, aussagekräftigen Ausweis will, sollte auf fachlich geprüfte Anbieter achten – denn bei Fehlern drohen Bußgelder. So wird der Energieausweis zur verlässlichen Grundlage für energetisch bewusste Entscheidungen.

Jetzt Angebote anfordern und Kosten vergleichen

Wie lautet die Postleitzahl Ihres Solar-Standorts?

Formular durchklicken

und absenden

Zunächst beschreiben Sie Ihr Anliegen und fordern über uns Vergleichsangebote an.

Bis zu vier passende

Angebote erhalten

Sie erhalten kostenlos alle gewünschten Informationen und unverbindliche Angebote.

Angebote vergleichen

und auswählen

Durch den Vergleich verschiedener Photovoltaik-Anbieter können Sie mehrere tausend Euro sparen.